Lariocidin: Die verborgene Waffe aus dem Boden gegen multiresistente Keime

- Leon Wirz

- 3. Nov. 2025

- 3 Min. Lesezeit

Veröffentlicht in Nature (2025), McMaster University, University of Illinois Chicago und Rockefeller University.

Einleitung

Antibiotikaresistenzen gehören zu den am langsamsten wachsenden Katastrophen unserer Zeit.Was einst ein klinisches Problem war, hat sich zu einer globalen Gesundheits- und Wirtschaftskrise entwickelt, mit jährlich über 1,3 Millionen Todesfällen und immensen Kosten für die Gesundheitssysteme.

Während sich Bakterien ständig weiterentwickeln, ist unser Medikamentenschrank seit Jahrzehnten nahezu unverändert geblieben.Die meisten heute eingesetzten Antibiotika stammen von Wirkstoffen ab, die bereits vor 1980 entdeckt wurden.

Nun ist einem Forschungsteam der University of British Columbia und der Rockefeller University ein entscheidender Durchbruch gelungen: Sie entdeckten ein Lasso-förmiges Peptid-Antibiotikum namens Lariocidin, produziert von einem Bodenbakterium und wirksam gegen einige der gefährlichsten resistenten Erreger der Welt.

Das ist mehr als nur ein neues Molekül. Es zeigt, wie Natur und künstliche Intelligenz gemeinsam neue Wege eröffnen können, um die nächste Pandemie zu verhindern.

Die zentrale Entdeckung

Lariocidin wurde mithilfe eines sogenannten Genome-Mining-Ansatzes entdeckt: Anstatt Bakterien zufällig auf natürliche Wirkstoffe zu testen, durchsuchten die Forschenden deren Erbgut gezielt nach verborgenen Biosynthese-Bauplänen.

In der DNA eines Waldboden-Bakteriums fanden sie ein „stummes“ Gencluster, das unter normalen Bedingungen inaktiv war. Durch die Übertragung dieses Clusters in einen Labor-Stamm von Streptomyces und den Einsatz KI-gestützter Vorhersagen zur Proteinstruktur gelang es, das System zu „aktivieren“, und ein völlig neues Molekül zu produzieren.

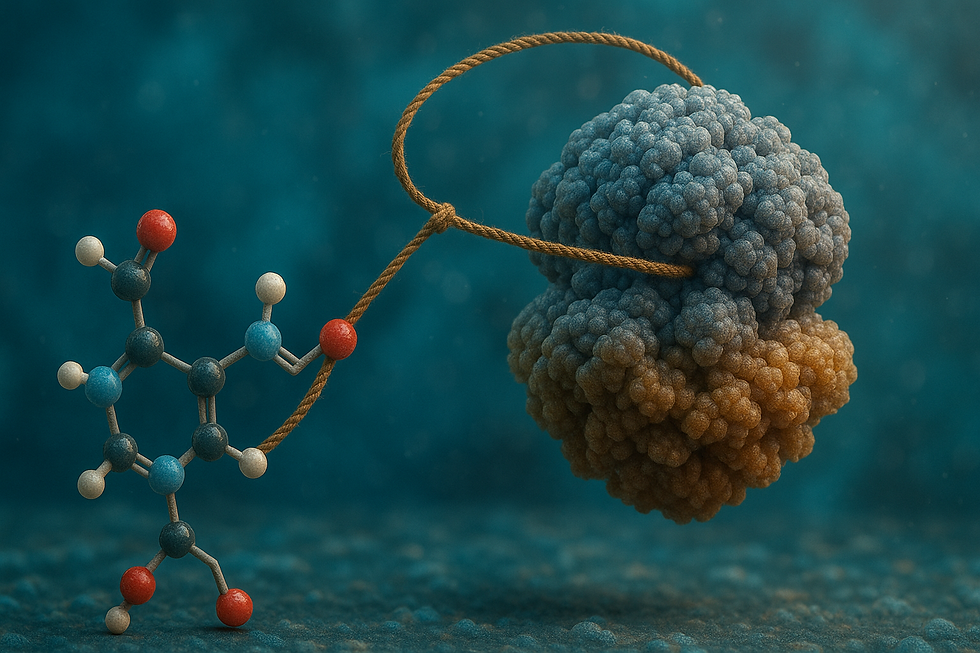

Das Ergebnis war ein Lasso-förmiges Peptid, eine seltene dreidimensionale Struktur, die das Molekül besonders stabil und widerstandsfähig gegen Enzyme oder Hitze macht.

Wirkmechanismus

Lariocidin greift Bakterien auf neuartige Weise an. Es zerstört weder Zellwände wie Penicillin noch blockiert es die Proteinsynthese wie Tetracycline. Stattdessen bindet es an eine bisher unbekannte Stelle des bakteriellen Ribosoms und stört damit den Aufbau lebenswichtiger Proteine.

Da menschliche Ribosomen deutlich anders aufgebaut sind, zeigte Lariocidin keine messbare Toxizität gegenüber menschlichen Zellen. Eine Seltenheit bei Antibiotika. In infizierten Mäusen verringerte eine einzelne therapeutische Dosis die Bakterienlast deutlich und verbesserte das Überleben innerhalb von 24 Stunden.

Wie die Studie durchgeführt wurde

Metagenomische Sequenzierung von tausenden Bodenbakterien zur Identifikation ungewöhnlicher Gencluster.

Heterologe Expression in Streptomyces coelicolor, um die Produktion des Moleküls auszulösen.

KI-gestützte Strukturvorhersage, um Faltung und chemische Eigenschaften zu modellieren.

Funktionstests gegen 40 Bakterienstämme, darunter WHO-„Priority Pathogens“.

Sicherheits- und Pharmakologietests in Zellkulturen und Mausmodellen.

Diese Kombination aus klassischer Mikrobiologie und digitaler Biologie verkürzt Forschungszyklen von Jahren auf Monate.

Zentrale Ergebnisse

Breites Wirkspektrum: aktiv gegen grampositive und gramnegative Bakterien, einschließlich carbapenem-resistenter Stämme.

Hohe Stabilität: bleibt bei Körpertemperatur, saurem pH und sogar bei Hitze aktiv.

Langsame Resistenzentwicklung: Bakterien benötigten rund zehnmal länger, um Resistenzen zu entwickeln, als bei Standardantibiotika.

Keine beobachtete Zelltoxizität bei therapeutischen Konzentrationen.

Grenzen und nächste Schritte

Keine Humanstudien bisher. Klinische Phase I muss folgen.

Niedrige natürliche Produktionsmenge: industrielle Herstellung erfordert synthetische Biologie oder Fermentations-Optimierung.

Resistenzrisiko bleibt: auch neue Wirkstoffe benötigen verantwortungsvolle Anwendung und Monitoring.

Bedeutung für die Schweiz

Die Schweiz beherbergt einige der weltweit führenden Antibiotika- und Pharmaunternehmen. Steigende Resistenzraten (vor allem in Intensivstationen) stellen auch Schweizer Spitäler vor wachsende Probleme.

Ein Wirkstoff wie Lariocidin könnte:

Behandlungskosten für komplizierte Infektionen senken,

Spitalaufenthalte verkürzen und

Versicherungsausgaben im Gesundheitswesen reduzieren.

Zugleich eröffnet er Chancen für Schweizer Biotech-Start-ups, die sich auf KI-gestützte Antibiotikaforschung spezialisieren. Ein Feld, das derzeit stark an Bedeutung gewinnt.

Wirtschaftliche und versicherungstechnische Auswirkungen

Für Kranken- und Rückversicherer ergeben sich zwei Seiten derselben Medaille:

Positiv: weniger Komplikationen, kürzere Spitalaufenthalte, geringere Mortalität.

Herausfordernd: frühe Therapien wie Lariocidin werden teuer (geschätzt CHF 10 000 – 20 000 pro Behandlung) und benötigen neue Erstattungsmodelle.

Strategisch: Versicherer könnten vermehrt auf „Value-based Care“ setzen. Bezahlung nach Wirksamkeit statt nach Menge.

Dies passt zu den Schweizer Reformbestrebungen hin zu hochwertiger, präventiv orientierter Medizin.

Gesamtbewertung

Lariocidin erinnert daran, dass die Natur noch immer über einen riesigen chemischen Schatz verfügt, und dass KI uns helfen kann, ihn gezielt zu erschließen. Die Entdeckung vereint die Eleganz biologischer Evolution mit der Präzision moderner Rechenmodelle.

Sollte der Wirkstoff klinisch erfolgreich sein, könnte er die Antibiotikaforschung neu definieren: nicht mehr Zufallssuche, sondern als datengestützte Expedition in die genetische Vielfalt des Planeten.

Ausblick

Hochskalierung: gentechnische Produktion in Bakterien oder Hefen zur industriellen Nutzung.

Klinische Studien: Prüfung von Sicherheit, Dosierung und Wirkdauer beim Menschen.

Politische Weichenstellung: Entwicklung von globalen „Abo-Modellen“ zur nachhaltigen Finanzierung neuer Antibiotika.

Im Zeitalter wachsender Resistenzen könnte dieses Boden-Peptid den Beginn einer neuen Antibiotika-Ära markieren. Einer, in der Innovation aus dem Entschlüsseln der Natur entsteht.

Referenz

Jangra M, Travin DY, Aleksandrova EV, Kaur M, Darwish L, Koteva K, Klepacki D, Wang W, Tiffany M, Sokaribo A, Chen X, Deng Z, Tao M, Coombes BK, Vázquez-Laslop N, Polikanov YS, Mankin AS, Wright GD. A broad-spectrum lasso peptide antibiotic targeting the bacterial ribosome. Nature. 2025 Apr;640(8060):1022-1030. doi: 10.1038/s41586-025-08723-7. Epub 2025 Mar 26. Erratum in: Nature. 2025 Sep;645(8082):E11. doi: 10.1038/s41586-025-09597-5. PMID: 40140562; PMCID: PMC12497486. Link

Kommentare